Les Carnets d’ailleurs de Marco et Paula # 51 : Taxi ! L’Afrique!

Marco prend le taxi et ses élucubrations pour de la géo-politique. Faut-il arrêter Marco ? Pour subversion ?

Il croit bien avoir trouvé la solution pour mettre l’Afrique sur les rails du développement : mettre au pouvoir les chauffeurs de taxi!

Je ne parle pas non plus des chauffeurs de taxi-bus qui conduisent à toute vitesse, et seulement avec leur klaxon semble-t-il, de vieilles épaves multicolores avec parfois le receveur grimpé sur le pare-choc arrière pour laisser une place de plus à l’intérieur. Ceux-là sont des trompe-la-mort qui croient avoir passé un contrat avec Dieu; généralement leur véhicule est baptisé « Dieu te voit », ou « Jésus avec moi ». Mais la mort, ils ne la trompent pas assez souvent, et pas assez longtemps. Un peu comme les chefs de milices qui traînent dans l’est du Congo. Ou dans le sillage de Boko-Haram. Ou au Mali. Ou au Soudan.

Ils existent, et, plus incroyable encore, ils sont la preuve vivante qu’il est possible de monter une entreprise en Afrique, de survivre aux règlements byzantins sans être saignés aux quatre veines par les quatre fléaux (la police, l’armée, la gendarmerie et les inspecteurs fiscaux ou douaniers), et de prospérer modestement sans vendre son âme au diable ou s’abandonner aux compromissions qui font la pente fatale. J’ai avec eux des conversations fort intéressantes.

Jackson et James ont tous les deux fait des études universitaires, et James, qui a étudié l’économie à l’université de Lubumbashi avant de rejoindre l’entreprise de son frère, m’a confié qu’il aimait se lever à trois heures du matin pour lire (pendant la journée, il y a trop de distractions pour pouvoir se concentrer, dit-il). Jackson, lui, a fait ses études d’économie à Kinshasa, mais il a une famille, donc je doute qu’il ait encore beaucoup le temps de lire. Je ne sais pas quelles études a faites Henri le polyglotte (il parle anglais, français, allemand, portugais, lingala et fort probablement swahili aussi), et lui aussi, il lit. L’autre jour il m’a expliqué qu’il faisait des recherches, et qu’il avait conclu de ses lectures que le développement ne pouvait pas venir de l’extérieur. Puis il s’est lancé dans une comparaison entre le développement du pays et le développement de son entreprise, et j’ai entendu le raisonnement de mes collègues économistes de l’école institutionnaliste, avec arguments de psychologie cognitive à l’appui. En moins jargonnesque.

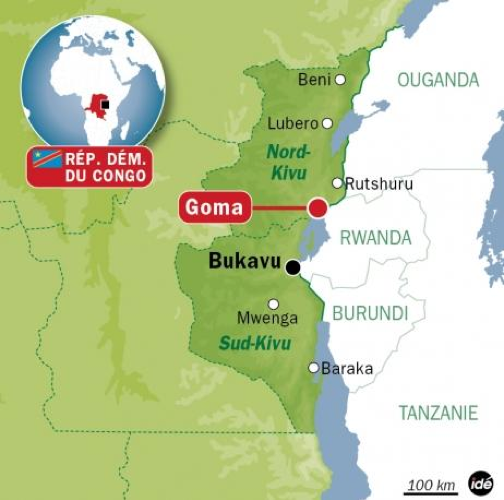

Jackson et James sont originaires de Goma, une ville à la jonction de la République Démocratique du Congo et du Rwanda, le pivot des régions du nord et sud Kivu, où depuis plus de vingt ans tournent dans le ciel les vautours, et tournent sur terre les chefs de guerre. Et tournent dans les limbes quelques millions de morts, dit-on, mais personne ne saura jamais combien.

Pourtant, j’y ai beaucoup réfléchi, et ce qui s’est passé est normal : trop de gens d’un coté, des étendues vides de l’autre, il fallait que l’équilibre se rétablisse ; les Rwandais sont des humains comme nous, ils ont le droit de vivre…

James

Une survivante et sa famille prennent la pose pour une photo à l’extérieur de la maison familiale à Beni (Nord Kivu), en mars 2014. ©Pete Muller/Prime pour la Nobel Women’s Initiative

.Ce n’est pas un discours que vous entendrez de la part des politiciens qui tournoient dans la région ; pour eux, « That mine is mine »*, comme l’exprime fort justement une étude faite récemment sur les conflits en Afrique. Cette recherche montre que le développement des activités minières augmente les conflits au niveau local*, et entraîne une diffusion de la violence à travers le territoire et à travers le temps. Au Kivu, cela fait vingt ans que ça dure, et personne n’en voit la fin, car quelques vautours n’y ont pas intérêt.

J’ai la solution : Il faut mettre James au pouvoir.

La page facebook des mots de minuit, une suite… Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.

Articles Liés

- Marco & Paula : Carnets d'ailleurs #16: Paula dans l'entre-deux...

La vie nomade, ce n'est pas seulement le lointain et l'exotique, les bagages et les…

- Les Carnets d'ailleurs de Marco et Paula# 98 : Ah si Paula pouvait...

Ah! Si je pouvais, j'aimerais parler d'autre chose. Par exemple, je pourrais m'épancher sur une…

- Les Carnets d'ailleurs de Marco et Paula #120: Paula versus machine: 0-1

C'est ce moment du mois quand il faut payer le loyer. En liquide, évidemment, puisque…

-

« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne

29/06/202050870Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...