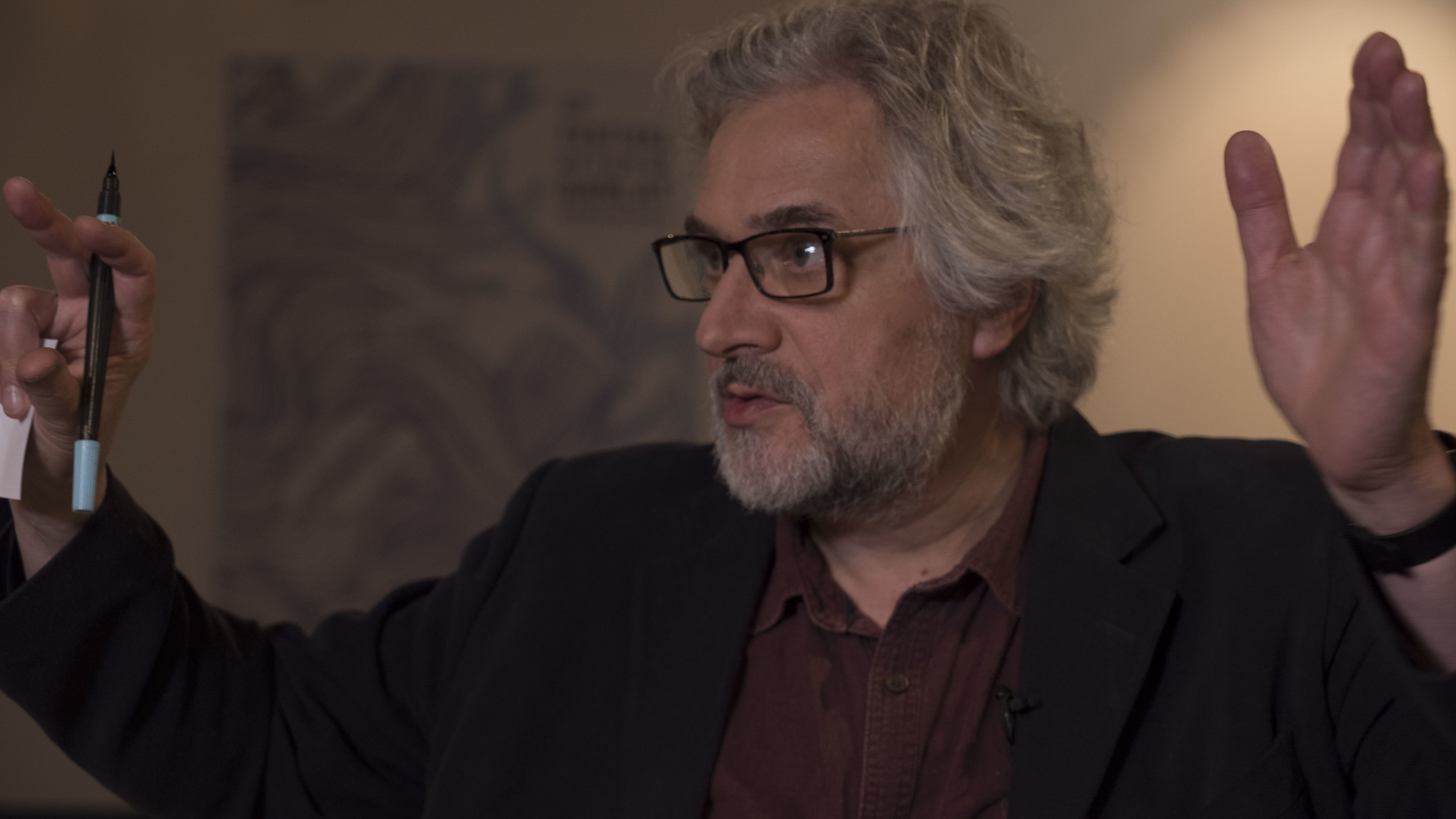

🎥 « La vie dans toute sa complexité… » Michael Dudok de Wit, réalisateur

Du fusain au numérique, d’une classique robinsonnade à l’universel, sans paroles mais pas sans la musique de Laurent Perez del Mar: « La tortue rouge », film d’animation et production japono-belgo-française, offre une superbe épure de la spirale humaine, de la vie à la mort à la vie, accordée à la nature, à ses crabes, à ses oiseaux, à ses bambous, au déferlement ravageur de ses océans.

Études d’art à Genève, plus fasciné par l’animation venue de l’est que par Tex Avery ou Disney, longtemps assoifé de spiritualité, il a tuilé les expériences de l’Espagne à l’Angleterre, de la publicité à cette remarquable simplicité du récit qui vaut signature et qui donc fait pleurer Annick.

Dudok de Wit est par ailleurs un passeur. Dans ce Mot à mot, comme dans les conférences qui le baladent par monts et par vaux, il détaille la temporalité et les différentes étapes de l’élaboration d’un film d’animation – La tortue rouge a connu une gestation de près de dix ans – du récit d’origine au choix des animateurs; qui pour les flots, qui pour les personnages, qui pour les nervures du bambou; du bois brûlé des origines au stylo de la tecnologie, des imperfections du trait fait main à la « perfection » algorithmique toujours considérée comme outil, de l’idée à l’œuvre…

Le Bulletin officiel de l’éducation nationale publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l’objet de textes réglementaires publiés dans des B.O. spéciaux.

Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l’enseignement artistique pour l’année scolaire 2018-2019 et la session 2019

… /…

Cinéma et audiovisuel – Enseignement de spécialité, série L

- La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, animation, 2016

La Tortue rouge, premier long-métrage d’animation du Néerlandais Michael Dudok de Wit, qui reçut en 1996 le césar du meilleur court-métrage pour Le Moine et le poisson et, en 2001, l’oscar pour Père et fille, est une co-production franco-japonaise. Le réalisateur duTombeau des Lucioles, Isao Takahata, cofondateur du prestigieux studio japonais Ghibli, séduit par le travail du cinéaste néerlandais, dont l’œuvre cinématographique s’inspire grandement des arts asiatiques, l’encourage à travailler sur ce long-métrage. Et c’est en France que le film a été entièrement conçu.

Présenté en 2016 à Cannes aux côtés d’autres films d’animation, il obtient le Prix spécial dans la sélection Un certain regard, puis l’oscar du meilleur film d’animation en 2017.

Conte philosophique sans paroles, La Tortue rouge raconte l’histoire émouvante d’un Robinson Crusoé, rejeté sur une île déserte à la suite d’un naufrage, et met en scène ses rapports à la nature qui l’environne. Une tortue rouge, animal puissant et inquiétant qui détruit toutes les embarcations de fortune que le personnage tente de se construire pour échapper à son sort, dans une métamorphose qui nous renvoie aux mythes étiologiques ovidiens, se transforme en une jeune femme gracieuse qu’il aimera et qui lui donnera un enfant.

À travers l’étude du film, de son esthétique, de sa genèse et de sa production, on interrogera plus particulièrement les points suivants :

– le jeu subtil des motifs culturels universels (les quatre éléments, la tortue cosmophore, le « défilé » d’une renaissance, etc.) et des références, celles notamment qui renvoient le spectateur aux textes et mythes fondateurs, constitue l’œuvre en une fable des origines du monde et du regard: l’homme n’y apparaît pas « face à la nature, mais l’homme dans la nature : (…) ils sont toujours ensemble. Ils s’appartiennent », comme l’explique le cinéaste ;

– le langage visuel et graphique (les éléments naturels simples, les dessins graciles des corps, le choix du trait et de la composition de l’image par rapport à la couleur, etc.), auquel s’ajoutent l’absence de paroles et la composition sonore, travaille dans la sobriété, l’épure et la transparence, et fait de ce film une œuvre poétique et sensorielle;

– la singularité de la place d’un cinéaste indépendant européen au sein d’un studio d’animation japonais, la nature des liens et des enjeux esthétiques nés de cette hybridation interrogent profondément l’histoire du cinéma d’animation en se donnant comme un retour aux sources.

La poésie mystérieuse de cette œuvre renforce la nécessité de passer par un travail sur la réception des élèves: « J’ai choisi la tortue car elle est paisible et solitaire et c’est pour cela que je l’aime. Mais j’ai voulu qu’elle garde une part de mystère. Je veux permettre aux spectateurs de percevoir ce qu’ils veulent, sans leur imposer un point de vue. Il faut qu’ils ressentent les choses de façon intuitive, sans forcément tout analyser », précise le cinéaste qui ouvre la voie à un nouveau régime du signe et de perception du sens au cinéma : la force première d’une évidence dont la complexité symbolique décante et s’enrichit lentement chez le spectateur…

Réalisateur de plusieurs publicités (cinq pour AT&T, une pour American Airlines primée à Annecy en 2005), il réalise un autre chef-d’œuvre du court métrage d’animation, Père et Fille, qui lui vaut le Grand Prix du Festival d’Annecy et l’Oscar du court métrage d’animation en 2000. Contacté par les studios Ghibli (Isao Takahata), il va mettre plusieurs années à réaliser son premier long métrage, La Tortue rouge. Le film est présenté à Cannes dans la section « Un Certain regard » en mai 2016 (il a reçu le Prix spécial du jury). Il a également fait l’ouverture du Festival d’Annecy la même année et a participé à une dizaine de festivals (London Film Festival (BFI), French Film Festival au Royaume-Uni, Festival international du Film de Rome, Festival du nouveau cinéma à Montréal) aux États-Unis, en Suisse, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en France.

Il enseigne également l’animation et a écrit des livres pour enfants. »

© Festival de Sarlat

Le site du festival du film de Sarlat

La page facebook des mots de minuit, Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.

Articles Liés

- Michaël Foessel, le philosophe et Eric Chauvier, l'anthropologue. #508

Michaël Fœssel succède à Alain Finkielkraut à la chaire de philosophie de l’Ecole Polytechnique. Eric…

- Michael Jackson, ça swing! C'est "corresponDANSEstivale" #03

C'est l'été. Toutes les rencontres, surtout les plus hasardeuses, sont possibles. Profitons-en! "corresponDANSE" revient brouiller…

- 🎥 "Gente de bien": Le casting de chiens du réalisateur colombien Franco Lolli!

Il est né en Colombie au début des années 1980. Sa mère est "gauchiste" et…

-

« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne

29/06/202049390Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...