Quelle est la spécificité du concept moderne de race? De la science au spectacle, du racisme biologique au racisme populaire, « L’Invention de la race » (La Découverte) éclaire la convergence historique d’intérêts bien compris. Érudit mais très accessible, un gros livre qui va faire date.

L’histoire d’un concept

C’est en Europe que le concept moderne de race apparaît et se rationalise, entre 1730 et 1790. Alors qu’il désignait une lignée familiale, le terme de « race » se biologise progressivement, sous l’influence des naturalistes européens. Plusieurs articles rappellent que les travaux de Buffon et de Linné amorcent un tournant épistémologique majeur en établissant des classifications qui bouleversent les manières de représenter et de comprendre la variabilité humaine. Comme les espèces animales ou végétales, le genre humain se partage pour eux en différentes « variétés« , aussi diverses les unes des autres qu’une pomme d’une orange. L’influence du climat, de l’alimentation et des mœurs, en un mot de l’environnement, est présentée comme déterminante dans l’évolution des diverses races humaines, mais Linné comme Buffon ne remettent jamais en cause l’unité de l’espèce humaine (le « monogénisme« ): l’interfécondité entre les peuples en est la preuve la plus évidente. Les deux naturalistes soulignent aussi la singularité métaphysique de l’espèce humaine, qui se distingue des autres espèces par la raison dont elle est dotée.

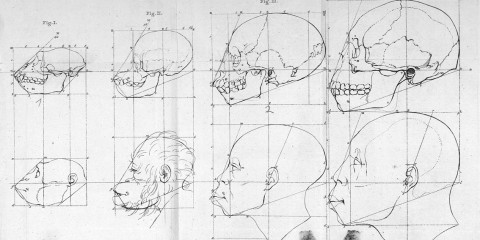

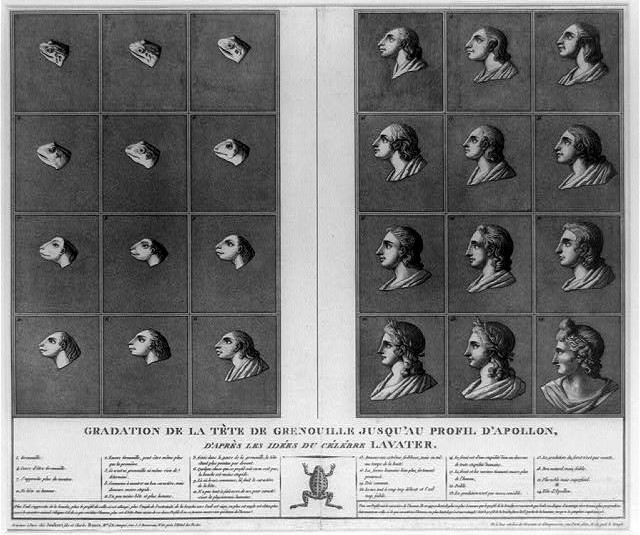

En parallèle, les premières techniques anthropométriques commencent à cartographier les corps en fonction de critères censés appuyer la classification par races. Pietrus Camper invente le célèbre « angle facial » en croisant une ligne verticale, la « ligne faciale » qui va de l’avant de l’incisive jusqu’au haut du front, avec une ligne horizontale qui part de la base du nez jusqu’au trou de l’oreille. Des angles faciaux inférieurs à 70° correspondent aux museaux des mammifères, tandis que des mesures supérieures à 80° ne se trouvent que dans les productions artistiques. Pour Camper, l’hypothèse que les traits européens seraient « normaux » ou supérieurs est un préjugé esthétique – mais tout le XIXe siècle détournera ses thèses et ses mesures pour en inférer une hiérarchie entre les races. L’article de Francesco Panese étudie notamment «La fabrique du « Nègre« » au XIXe siècle, par des naturalistes comme Julien Joseph Virey qui multiplient les inférences du physique au moral pour affirmer la supériorité de la race blanche sur les autres peuples. Les théories sur l’évolution des espèces, par exemple illustrées par Lavater dans ses planches sur la « Gradation de la tête de grenouille à l’Apollon du Belvédère« , iront également dans ce sens. Progressivement, l’idée qu’il existerait plusieurs espèces humaines (« le polygénisme« ) commence à se répandre.

À l’aube du XIXe siècle, l’anthropologie physique est donc déjà politique et Meiners, Gobineau ou Vacher de Lapouge seront les tristes précurseurs de l’idéologie nationale-socialiste. Le concept de « race« , issu des sciences naturelles, est ainsi récupéré par des historiens et des philosophes qui feront d’une prétendue inégalité des races l’une des clés d’interprétation de l’histoire.

Exhiber, dominer, exploiter le corps de l’autre

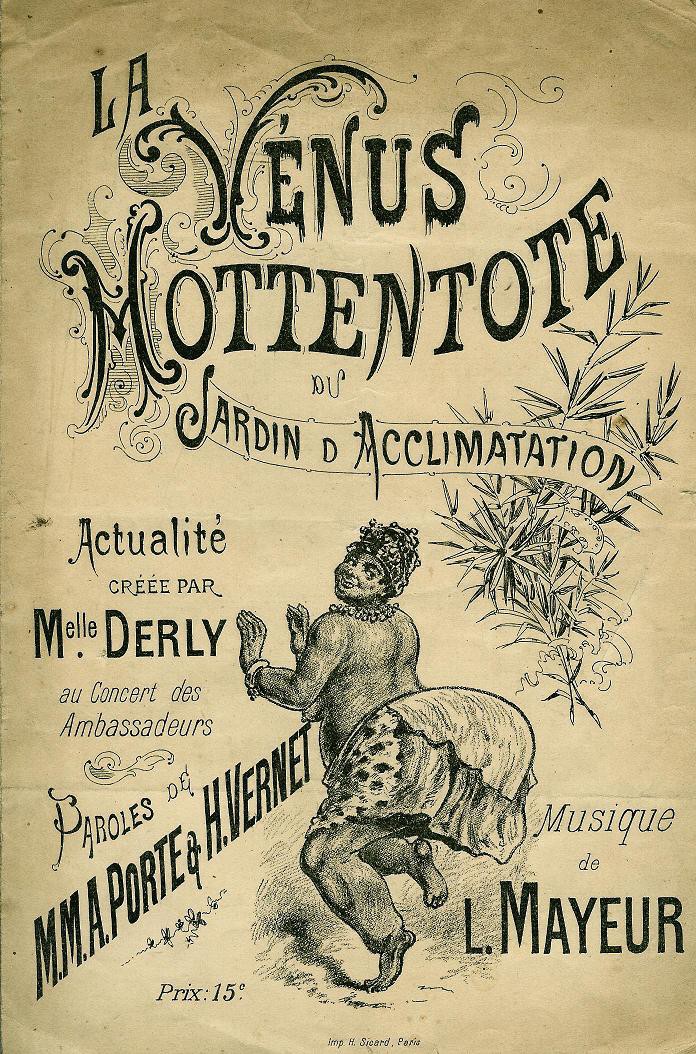

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c’est par la race qu’on commence à expliquer les différences culturelles: pour certains penseurs, les différences entre civilisations ne seraient pas dues aux facteurs environnementaux mais à des inégalités biologiques. Derrière ce retournement, on comprend bien l’enjeu: il s’agit d’affirmer que certaines races – les Noirs et les Sémites – seraient biologiquement, c’est-à-dire « par nature » incapables des mêmes développements intellectuels et culturels que les autres. Plusieurs articles rappellent d’ailleurs que ces théories comparent souvent les femmes à ces races jugées inférieures: là encore, des mesures crâniennes pseudo-scientifiques viennent à l’appui de ces tentatives d’infériorisation de l’autre. Le corps de l’autre, qu’il soit une femme ou un étranger, fait toujours peur. Érotique ou exotique, désiré ou animalisé, il se retrouve pris au piège de la science et du spectacle.

Partout dans le monde, des mises en scène du corps de l’autre commencent alors à connaître un succès populaire de masse. Héritiers des cabinets de curiosité qui avaient fleuri au XVe siècle, les zoos humains et les expositions universelles du XIXe siècle viennent concurrencer les foires dans l’exhibition des races exotiques. Les professionnels du spectacle et les scientifiques travaillent main dans la main pour démontrer les différences entre « le sauvage » et le spectateur. Dans cette optique, les forains de l’industrie du divertissement, mus par des motivations essentiellement économiques, cherchent à présenter des créatures insolites ou monstrueuses. Ils jouent sur le sensationnel, en stimulant tous les sens des spectateurs pour susciter des réactions de dégoût et un sentiment de supériorité. L’article de Robert W. Rydell montre qu’il s’agit bien de créer « une conscience de race commune aux Blancs« , et finalement de justifier la politique de colonisation en cours. Ces exhibitions ethniques eurent donc un impact majeur dans la diffusion de l’idée de hiérarchie raciale.

Des bienfaits du métissage entre les races

Ce livre passionnant, qui n’intègre malheureusement pas d’images, présente ainsi une synthèse très complète sur cette question méconnue de la race. Une impressionnante bibliographie finale, d’une centaine de pages, pourra ouvrir des pistes de lecture à ceux qui veulent approfondir un point ou l’autre.

On peut notamment citer le court essai que Lévi-Strauss écrivit en 1952 pour l’UNESCO, Race et histoire: l’anthropologue y soulignait que les cultures qui ont su atteindre le plus haut degré de techniques et de sciences ne sont pas des cultures isolées ou fermées sur elles-mêmes: ce sont précisément celles qui ont su combiner des apports multiples en s’enrichissant de nombreux métissages entre populations. L’Europe de la Renaissance fut par exemple le carrefour des influences grecque, latine, germanique et anglo-saxonne, mais aussi arabe et chinoise, sans parler de la découverte du Nouveau Monde.

Plusieurs articles de L’invention de la race rappellent que l’idée d’un métissage bénéfique entre les races fut défendue par des historiens comme Michelet. La théorie scientifique et populaire d’une inégalité entre les races connut, hélas, un succès plus durable, au XIXe et au XXe siècle.

La lecture de ce livre permet de remonter à la source d’une longue histoire meurtrière et internationale.

L’invention de la race. Nicolas Bancel, Thomas David et Dominic Thomas (dir.), . Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, La Découverte, collection « Recherches », 2014, 440 pages, 27 euros.

La critique Littéraire desmotsdeminuit.fr

La page facebook des mots de minuit, une suite… Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.

@desmotsdeminuit

Articles Liés

- Faut-il sauver les races anciennes? #77

La mode du traditionnel et du régional nous ferait-il perdre tout bon sens paysan ?…

- Benjamin Laverhne: le drôle de zèbre du goût des merveilles...

En 1988, "Rain man", le film de Barry Levinson a contribué à donner au grand…

- Un festival pour sensibiliser au cinéma plusieurs centaines de lycéens...

Un festival de cinéma. Pas que, pas seulement! Depuis vingt ans des centaines de lycéens…

-

« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne

29/06/202064890Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...