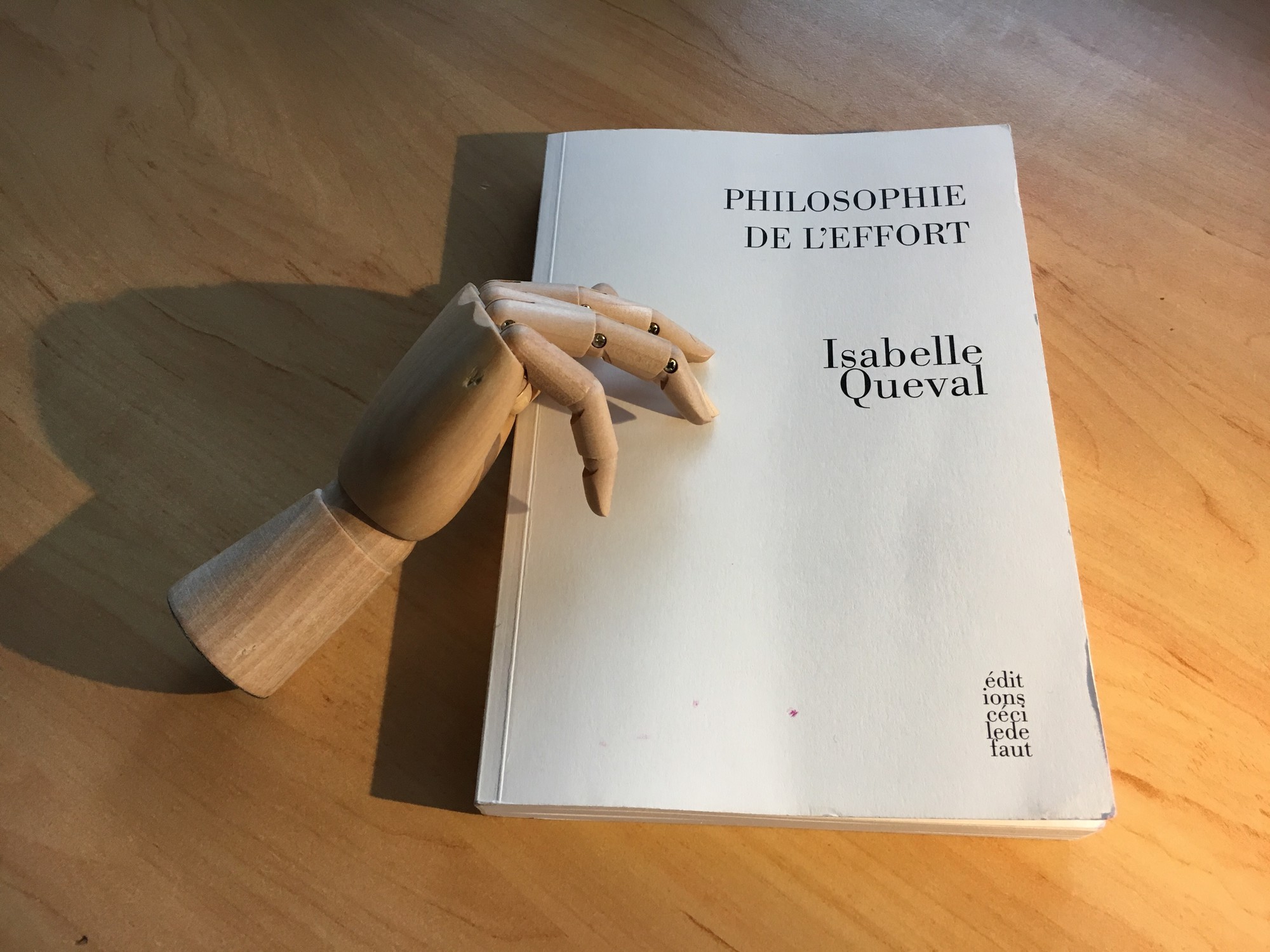

Pour la philosophe Isabelle Queval: « Il faut savoir nager sa vie! »

S’accomplir ou se dépasser? Une question de science humaine posée par une philosophe qui visite le mot effort dont la championne de tennis qu’elle fut a pu explorer la nécessité ou la contrainte. Aujourd’hui, elle le sort de trop de facilités de langage pour faire de cette « mobilisation volontaire de forces physiques et intellectuelles face à une résistance » la possibilité d’accès à une sagesse.

… une conception de l’effort comme ajustement aux choses, plutôt que comme outil de domination , comme connaissance de soi plutôt que comme dépassement. Il s’agit aussi d’initier un autre rapport au temps, à autrui, à l’environnement. Cette inspiration nous semble fondamentale pour aborder les questions d’éducation et en particulier les liens entre effort et performance. Ainsi, la notion d’équilibre personnel apparaît-elle centrale, notamment au sein d’un sytème scolaire qui gagnerait, semble-t-il, et ce de différents points de vue, celui de la santé mentale, celui de l’égalité des chances, celui de la réussite même des missions du système, celui d’une éthique de la solidarité, à réformer profondément se conception de l’évaluation et de la performance… une révolution copernicienne…

Isabelle Queval. Philosophie de l’effort. éditionscéciledefaut, 2016.

Isabelle Queval décline tous les enjeux qui découle de cette notion d’effort, qu’il s’agisse du sociétal, du politique, de l’ontologique, du moral ou de l’idéologique. L’image du nageur qu’elle utilise est à cet égard éblouissante. Dans le courant ou à contre courant?

… nous voyons bien que le premier nageur recherche l’harmonie avec la nature, quand le second cherche à la dompter. Cela ne signifie pas que l’un et l’autre ne peuvent pas tout aussi bien parvenir à leurs fins, ni qu’ils n’y trouvent pas une forme d’accomplissement comme de liberté. Simplement ce sont deux visions du monde, de la vie, de l’action humaine, de la sagesse et du bonheur, comme de la connaissance qui s’illustrent là. Ce sont aussi deux visions de l’effort…

Isabelle Queval. Philosophie de l’effort. éditionscéciledefaut, 2016.

Alors… S’arrêter de courir ou de « gamberger » pour un instant réfléchir à cette quantité d’énergies musculaires ou neuronales qui est toujours mobilisée dans l’effort de se lever, de lire Kant, de supporter une médiocrité politique, d’élever ses enfants ou de prendre son temps. Isabelle Queval nous rappelle que dans cet existentiel de « l’effort à bon escient », il s’agit d’abord et toujours, corps et âme, de s’accomplir en échappant aux prédateurs d’énergies qui empêchent « la vie bonne » .

©éditionscéciledefaut

La page facebook des mots de minuit, Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.

Articles Liés

- Musicàlier #04: Chanter faux, faut chanter!

Si vous n’avez jamais osé chanter, alors que l’occasion se présentait, juste parce que vous…

- "Il faut tenter de vivre": adorable menteuse

Mystérieuse, fantasque, borderline, l'héroïne de "Il faut tenter de vivre" fait partie de ces femmes…

- Isabelle Carré: une première mise en scène théâtrale tonique et entraînante 🎭

Pour sa première mise en scène, Isabelle Carré monte "De l’influence des rayons gamma sur…

-

« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne

29/06/202050870Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...